L'Ecole

Au début du 19eme siècle, on emploie souvent le terme de « petites écoles ». Une école c’est alors une classe. Si au tout début de ce siècle, ce sont principalement les garçons qui y ont accès, de gros efforts vont être faits en Savoie pour permettre la scolarisation des filles. L’Église encouragea cela mais en demandant cependant que l’on veille, là où c’était possible, à la séparation des sexes. Jusqu’à la Révolution, qui s’introduisit en Savoie en 1792, les membres du clergé étaient très nombreux et il y avait dans un certain nombre de paroisses des « prêtres régents » qui consacraient leur temps à l’éducation des enfants. En l’absence de ces régents, ce sont les curés qui faisaient fonction de maîtres d’école.

Au début du 19eme siècle, on emploie souvent le terme de « petites écoles ». Une école c’est alors une classe. Si au tout début de ce siècle, ce sont principalement les garçons qui y ont accès, de gros efforts vont être faits en Savoie pour permettre la scolarisation des filles. L’Église encouragea cela mais en demandant cependant que l’on veille, là où c’était possible, à la séparation des sexes. Jusqu’à la Révolution, qui s’introduisit en Savoie en 1792, les membres du clergé étaient très nombreux et il y avait dans un certain nombre de paroisses des « prêtres régents » qui consacraient leur temps à l’éducation des enfants. En l’absence de ces régents, ce sont les curés qui faisaient fonction de maîtres d’école.

Au 19ème siècle, le nombre des prêtres ayant diminué, on fit appel plus régulièrement à des maîtres laïcs. Bien que l’on exigeât d’eux, à partir de 1814, la réussite à un examen, ces maîtres ne connaissaient souvent que les rudiments à enseigner.

Une manière originale de distinguer la capacité des maîtres consistait dans l’ornement de leur chapeau. Le maître qui n’avait qu’une plume à son chapeau était capable d’enseigner la lecture. Celui qui en avait deux, savait enseigner la lecture et l’écriture. Celui, enfin, qui pouvait arborer fièrement trois plumes, savait enseigner la lecture, l’écriture et le calcul, que l’on appelle dans les textes anciens : « le chiffre ».

« Nos ancêtres analphabètes », voilà encore une idée fausse qui est malheureusement très souvent colportée ! Il faut d’abord rappeler que même si l’on ne sait pas très bien écrire, l’on peut savoir lire et c’est déjà une ouverture importante dans le domaine du savoir. Il faut ensuite rappeler l’origine du mot école. Le mot dérive d’un vieux terme grec qui signifiait « loisir ». Cela nous rappelle qu’il faut du temps, et plus particulièrement du temps libre, pour aller à l’école. Dans la civilisation rurale, les enfants étaient occupés très jeunes à aider leurs parents pour les travaux agricoles (garde des troupeaux).

Dans ce contexte, c’est principalement en hiver, la saison morte, que l’on pouvait aller à l’école. Un dicton disait : on va à l’école de la sainte Catherine à la saint Aubin, c’est-à-dire du 25 novembre au 1er mars. Mais cela variait d’un village à l’autre en ces temps où il n’y avait pas de calendrier scolaire national. Généralement, plus on s’élevait en altitude, plus la période scolaire s’allongeait. C’est bien normal : en fonction de l’arrivée plus précoce ou plus tardive de la neige, on avait plus de loisirs pour aller à l’école. « L’année » scolaire de la plaine ne durait que trois mois ; en montagne, on pouvait aller quatre à cinq mois, chaque année, à l’école. Les petits montagnards étaient donc de bons élèves.

Mais attention, un maître ingénieux a inventé le tableau des punitions. Chaque élève a son nom au sommet d'une colonne. Les lignes représentent la liste des punitions depuis 5 lignes à copier jusqu'aux retenues. Si un élève commet une faute, un petit bois vient se placer sous son nom et sur la ligne des petites punitions. Si l'élève persévère, le petit bout de bois va descendre ... Comme l'a expliqué le maître : avec ce tableau, il n'est plus nécessaire de parler, et donc de crier, et donc de s'énerver ! Tous voient le tableau : le mauvais élève sait ce qui lui reste à faire. Les autres savent ce qui va arriver s'ils font la même chose. Et tout est pour le mieux dans la meilleure des classes !

Mais attention, un maître ingénieux a inventé le tableau des punitions. Chaque élève a son nom au sommet d'une colonne. Les lignes représentent la liste des punitions depuis 5 lignes à copier jusqu'aux retenues. Si un élève commet une faute, un petit bois vient se placer sous son nom et sur la ligne des petites punitions. Si l'élève persévère, le petit bout de bois va descendre ... Comme l'a expliqué le maître : avec ce tableau, il n'est plus nécessaire de parler, et donc de crier, et donc de s'énerver ! Tous voient le tableau : le mauvais élève sait ce qui lui reste à faire. Les autres savent ce qui va arriver s'ils font la même chose. Et tout est pour le mieux dans la meilleure des classes !

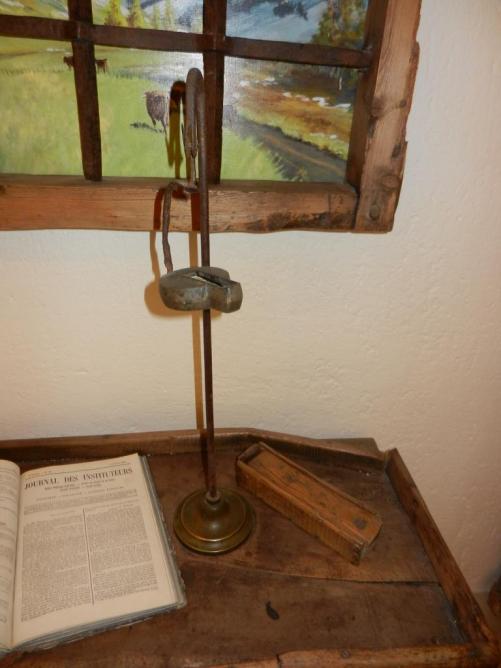

L’école c'est très bien, mais un petit œil à travers la fenêtre, ça fait du bien !

(trompe l’œil réalisé par le peintre moûtiérain André Chaffardon)

Dans le Blog pour préparer ou poursuivre la visite :

- Petites écoles, écoles de latinité et collèges

- L'histoire du Certificat d'Etudes Primaires

- Au menu du Certificat d'Etudes Primaires

- Le bon instituteur ... en 1824

Pour se donner quelques sueurs froides :

- Les énigmes mathématiques du certificat d'études primaires

De l'école aux jeux et jouets, il n'y a qu'un pas que l'agencement du musée permet de franchir rapidement